Entretien avec Guillaume Ribot sur Je n’avais que le néant

Shoah gardait donc encore quelques secrets… Malgré sa réputation et sa place dans l’histoire du cinéma, l’œuvre somme de Lanzmann n’avait pas vraiment tout dit. En fouillant ses archives, le documentariste et photographe Guillaume Ribot restitue l’hors-champ du film, celui du cinéaste lui-même, ses doutes, ses hésitations, son calvaire personnel face à une œuvre qu’il sent plus grande que lui. L’odyssée d’un homme face à l’Histoire, face aux morts, face à la tragédie, mais

également face au cinéma.

Première question évidente : pourquoi sortir ce film maintenant ? Qu’est-ce qui a

déclenché le processus d’exploitation des archives et la mise en place du

documentaire, plusieurs années après le tournage de Shoah ?

Guillaume Ribot : L’année 2025 n’est pas un élément déterminant : le projet aurait pu sortir plus tôt ou plus tard. La date importante est plutôt 2021, qui correspond à la sortie du documentaire, et tombe à un moment très symbolique : le centenaire de la naissance de Claude Lanzmann et les 40 ans de la sortie en salle de Shoah. Le film est né de la rencontre entre deux éléments. D’abord, le texte des mémoires de Claude Lanzmann, Le Lièvre de Patagonie, où, en quatre longs chapitres, il raconte la réalisation de Shoah. J’y ai appris énormément, comme beaucoup de lecteurs. Ensuite, quelques années plus tard, j’ai découvert fortuitement sur le site de l’Holocaust Museum de Washington les rushs non utilisés au montage : 220 heures d’images. Constatant qu’ils étaient intégralement disponibles, j’ai immédiatement eu l’idée d’en faire un film. Pour moi, c’était une évidence, après des années de travail sur la Shoah comme photographe et comme réalisateur. Ensuite, il a simplement fallu suivre la démarche normale : présenter le projet, trouver un producteur, un diffuseur,

etc., pour que le film existe.

Combien de rushs était-il disponible pour Shoah et dans quelles proportions en

avez-vous utilisé ?

G. R. : Claude Lanzmann a tourné 230 heures pour Shoah. Il en a utilisé environ 9h30 dans le film. Il restait donc 220 heures, déposées intégralement à l’Holocaust Museum de Washington. Pour mon film, j’ai visionné et dérushé l’ensemble de ces 220 heures, ce qui représente une masse considérable. Il m’a fallu établir un protocole de dérushage très précis : marqueurs, mots-clés, codes couleurs, notes systématiques. C’était indispensable pour être prêt en salle de montage. Cette quantité illustre d’ailleurs la difficulté gigantesque qu’a représentée le montage de Shoah, d’autant plus qu’à l’époque, tout était analogique, en pellicule. Nous avons aujourd’hui la chance d’avoir le numérique.

Dans ces 220 heures, qu’avez-vous découvert qui vous a surpris ou étonné ? Y a-

t-il eu des éléments auxquels vous ne vous attendiez pas ?

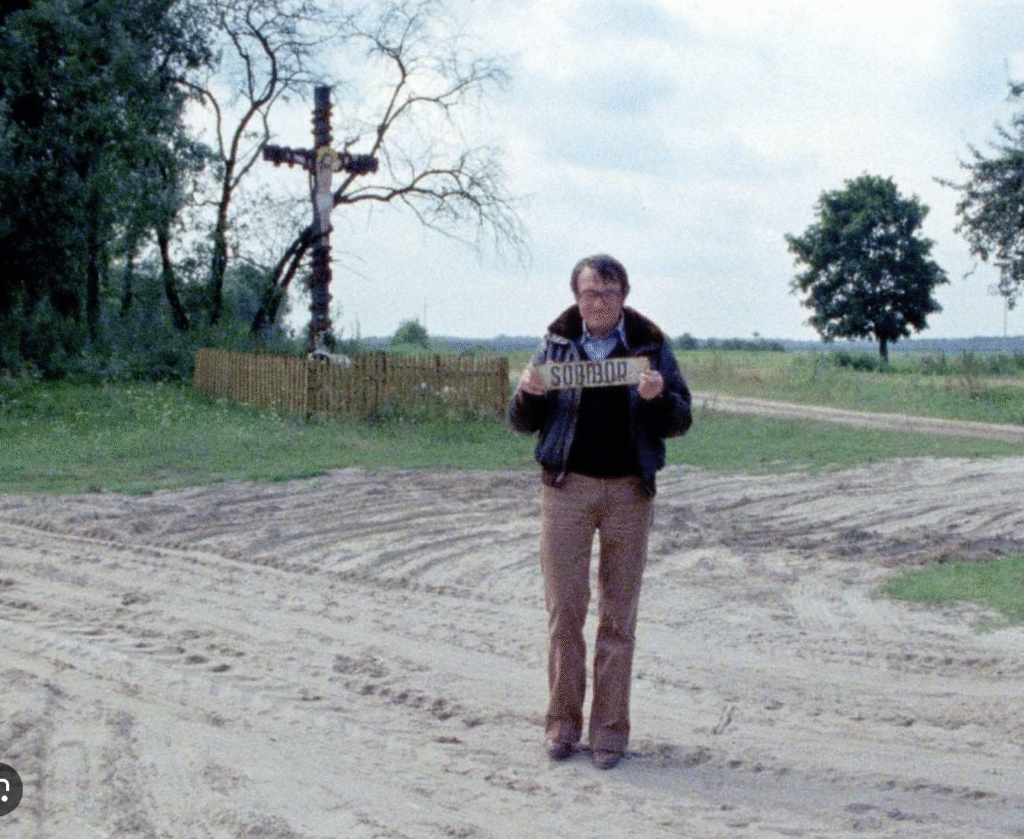

G. R. : J’ai découvert un Claude Lanzmann qu’on ne connaissait pas. Pas encore le réalisateur de Shoah, mais un homme au travail : qui cherche, qui doute. On le voit frapper aux portes, se faire équiper d’un micro HF, être dans une voiture, dans un lit… Une proximité inattendue. Les rushs contiennent beaucoup de témoins non utilisés dans Shoah, souvent très intéressants. Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est l’intimité avec le réalisateur, la présence de l’équipe dans le champ, le film en train de se faire. Trois séquences surtout m’ont donné la conviction que ce film était possible… La scène d’ouverture où Lanzmann allume un autoradio, fait surgir Beethoven et roule sur un chemin forestier près de Mikhal. On voit immédiatement la mise en scène. J’ai su que ce serait un bon début de film. La séquence avec Richard Glazar, survivant de Treblinka, qui lui montre une bague et ses diamants symbolisant 800 000 victimes. Un plan magnifique, d’un cadrage parfait. La séquence finale, où Lanzmann pose sa tête sur la poitrine d’Yitzhak Zuckerman, l’un des commandants de l’insurrection du

ghetto de Varsovie. J’y ai vu un Lanzmann que personne ne soupçonnait : vulnérable, ému, marqué par la difficulté physique, financière, intellectuelle et psychique du film. Ces scènes m’ont convaincu que je devais faire ce film.

Aviez-vous la volonté de réintroduire une humanité, un doute, chez Lanzmann,

souvent perçu comme un commandeur sûr de lui ?

G. R. : Ce n’était pas une volonté de ma part. C’est simplement ce que j’ai découvert dans les rushs et dans Le Lièvre de Patagonie. Tous les mots du film sont de Lanzmann : extraits du livre, archives, interviews radio. Je n’ai rien écrit au-delà. Il dit lui-même : « L’idée n’est pas de moi, je ne savais rien. » Cette franchise m’a marqué. J’ai montré ce que j’ai vu. Un tournant dans l’écriture a été la décision que les seules bornes temporelles du film seraient le moment du tournage. Pas avant, pas après. Je ne voulais pas utiliser les rushs comme illustration du montage : ils devaient raconter le tournage. À partir de là, je n’ai fait que suivre cette cohérence.

Comment avez-vous trouvé votre place par rapport à un monument

comme Shoah ? Avez-vous tenté d’y inscrire votre propre vision ?

G. R. : La grande difficulté était effectivement de trouver ma place. J’avais entre les mains des rushs qui auraient pu se retrouver dans Shoah, un privilège énorme. Il fallait être à la hauteur. Mon objectif n’était pas de refaire Shoah ni de répéter ses témoignages. De toute façon, les 9h30 du film ne m’étaient pas accessibles : je ne pouvais pas les utiliser. Certaines personnes croiront reconnaître des plans, mais ils ne sont jamais les mêmes : Lanzmann faisait souvent plusieurs prises. Je me suis fixé une règle : respecter la radicalité de Lanzmann. C’était écrit dès mon premier dossier : Je veux m’inscrire dans la radicalité lanzmannienne. Donc : aucune image d’archives additionnelle, aucune musique additionnelle, pas de fondus enchaînés, pas même d’inscriptions à l’écran pour situer les lieux ou les intervenants. Je voulais que le spectateur comprenne uniquement par l’écriture et le montage.

Le film pose aussi la question de la place de Shoah aujourd’hui. Le rapport aux

images a radicalement changé. Le film garde-t-il sa force pour les nouvelles

générations ?

G. R. : Le monde a changé, et nous sommes submergés d’images. Shoah dure 9h30 : c’est exigeant. Cela l’a toujours été : même à l’époque, ce n’était pas un film qu’on regardait facilement. Mais c’est précisément son mérite : nous plonger physiquement dans ce qu’il raconte. Je l’ai revu il y a deux ans à Beaubourg, en une seule fois : on en sort lessivé. Physiquement, psychiquement. Je ne me permettrais pas de juger les nouvelles générations. La durée peut être un obstacle, mais la pertinence et l’importance de Shoah restent intactes.

Après plusieurs années à tenter de restituer la pensée et la méthode de

Lanzmann, qu’est-ce que cela a changé dans votre propre travail ?

G. R. : Je ne me considère pas vraiment comme un artiste, mais comme un photographe, un réalisateur, quelqu’un de pragmatique, dont l’objectif est la transmission. Je travaille sur la Shoah depuis 27 ans : recherches, photos, terrains en Ukraine et en Biélorussie, fouilles de fosses communes. Ce film ne bouleverse donc pas des frontières en moi. Il confirme plutôt un long parcours. Je n’ai jamais rencontré Lanzmann mais je connais bien son travail, et les rushs m’ont surtout confirmé ce que j’avais moi-même vécu sur le terrain. J’ai l’impression, rétrospectivement, que j’étais la bonne personne pour faire ce film : pour des raisons personnelles et professionnelles.

Merci beaucoup. Un mot de la fin ?

G. R. : J’espère que ce film parlera à beaucoup de gens, pour des raisons diverses. Lors du festival Lumière à Lyon, une dame m’a remercié parce qu’elle avait enfin compris comment sa grande sœur, morte à deux ans, avait été assassinée à Chelmno, dans les camions à gaz. Elle ne l’avait jamais visualisé. Elle m’a ensuite envoyé la photo de l’enfant. Elle s’appelait Séléna Novak. Cela m’a profondément marqué. Après 27 ans de travail, cela m’a rappelé pourquoi je continue. Comme le dit Lanzmann, la transmission consiste à dire les noms. C’est pour cela que je fais ce film.

Propos recueillis par Pierre-Simon Gutman