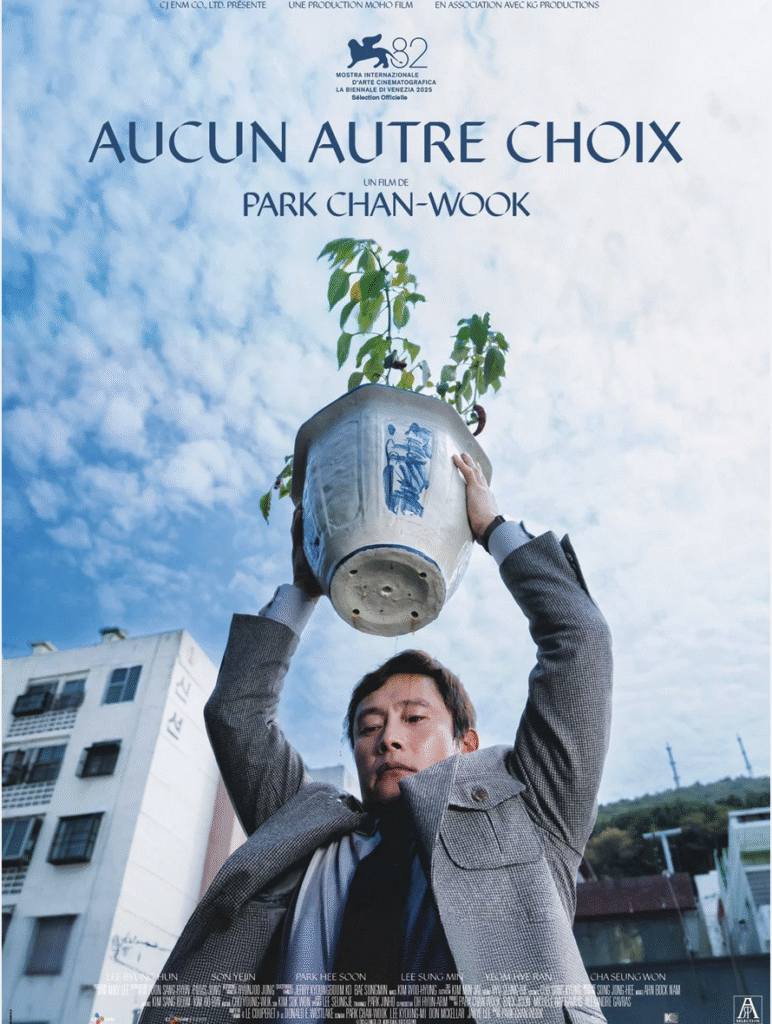

Aucun autre choix

Il y a un absent de marque dans le dossier de presse et les entretiens livrés par Park à l’occasion de la sortie de son nouveau long métrage. Le cinéaste évoque en effet volontiers son obsession avec le roman de Donald Westlake ici adapté, et sa volonté vieille de bien des années, depuis sa parution en 1997 en fait, de pouvoir enfin le porter à l’écran, mais il en omet presque entièrement, et étonnamment, que Costa-Gavras en a livré une version il y a presque vingt ans, Le Couperet, avec José Garcia. Park ne peut bien évidemment de fait l’ignorer, et cet oubli volontaire provient très probablement d’une frustration (liée au fait de s’être ainsi fait doubler) ainsi que d’une volonté de réappropriation du récit. Il y a néanmoins un élément important à tirer du duel entre ces deux célèbres réalisateurs : l’universalité absolue du récit de Westlake, ce roman américain déplacé en France puis en Corée du Sud, sans que son essence ne paraisse jamais fausse dans chacun de ses pays. C’est peut-être cela que Park a ressenti à la lecture de l’ouvrage, la sensation d’être face à une fable du monde moderne, pertinente aux Etats-Unis à la fin du XXe siècle, et peut-être plus encore en Asie trente ans plus tard.

Assumer le regard du grotesque

Park Chan-wook a percé en son pays en 2000, après une carrière de critique et plusieurs ratés commerciaux en tant que cinéaste, avec JSA, un thriller plutôt sérieux et centré autour de l’affrontement, des traumatismes, entre les deux Corées. Mais il a surgi dans le vaste monde par la trilogie de la vengeance, avec en son centre son fameux long métrage récompensé à Cannes, Old Boy, et c’est bien avec ces trois œuvres (Old Boy donc, Sympathy for Mr Vengance et Lady Vengeance) que le cinéaste a imposé aux critiques, aux spectateurs une style et une vison spécifique d’auteur. Celle-ci est à priori violente, la trilogie en question étant parsemée de morts cruelles, de scènes choquantes, et de sang parfois généreusement versé. Mais, comme beaucoup de réalisateurs de la violence, Park

a toujours utilisé celle-ci comme une couverture, un signe visuel reconnaissable, aisément identifiable, dissimulant une satire qui tend souvent vers le grotesque. Le principe même du grand guignol a depuis longtemps admis la ligne extrêmement fine entre la violence choquante et le comique sombre, et le cinéma de Park s’est de fait principalement joué sur cette frontière. Si l’humour sombre a donc toujours été présent dans son œuvre, il est important de noter que son seul exercice direct dans la comédie, I am a Cyborg but that’ OK sorti en 2006 juste après sa trilogie, est probablement l’unique véritable échec critique et commercial du cinéaste depuis et après JSA, comme si ce sens de l’absurde ne

pouvait donner sa pleine mesure que mêlé à d’autres registres (thriller, drame historique, fantastique). La comédie noire a donc toujours été le pôle d’attraction véritable de l’approche de Park sur ses personnages, ses intrigues et son pays, mais celle-ci a jusqu’à présent avancé cachée sous d’autres oripeaux, à l’exception potentielle de The Sympathizer, sa série pour HBO avec Robert

Downey Jr. Park en partage la conception, la création, avec le scénariste et cinéaste canadien Don McKellar. Or, ce dernier est également le coscénariste de Aucun autre choix, accompagnant ainsi le metteur en scène coréen vers le long métrage ouvertement comique et désespéré à la fois.

Dans les pas du désespoir social

Aucun autre choix reprend donc la trame du roman de Westlake, la suit plutôt fidèlement, et se retrouve ainsi sur une ligne narrative totalement identique à l’adaptation de Costa-Gavras. Soit un homme en apparence comblé, cadre dans une fabrique de papier, qui se retrouve subitement au chômage. Face à la peur du déclassement social, il sombre dans une spirale meurtrière, identifiant tous ses rivaux potentiels afin de les éliminer un par un et de n’être plus que le seul candidat viable en vie pour le poste de ses rêves. Dès les premiers plans, Park propose une mise en scène presque sensorielle, qui semble conçue pour faire corps avec le ressenti et la vision de cet anti-héros perturbé. Le vent, le feu du barbecue, le soleil et les sensations : le metteur en scène déploie tous les moyens

de réalisation possible afin de ne faire qu’un avec la subjectivité de son protagoniste, et afin que le spectateur soit effectivement dans sa vision, ses pensées durant tout le récit. Ce dispositif aboutit à un étrange effet sur la réception de l’œuvre global. Son protagoniste a beau en effet prendre en apparence une suite de décisions extrêmement fortes et significatrices (tuer ses rivaux), la réalisation semble en faire néanmoins une sorte de pantin sans arrêt poussé par des forces extérieures. Les éléments même s’abattant sur lui (un moment de soleil, ou une pluie torrentielle) donnent le ton d’un personnage bousculé par des forces extérieures, qu’il subit sans aucune véritable prise. Ce parti pris s’étend ainsi au principe même du récit, ces fameuses scènes de meurtre qui devraient représenter le sommet d’une prise de décision violente et maximale, mais semblent au contraire souvent presque infligées à l’assassin, hésitant et parfois victime même des circonstances (notamment lors du premier

meurtre), comme si ses actions ne résultaient pas d’une quelconque contrôle, mais au contraire d’une réaction désordonnée et confuse au monde, à ses pressions, à toute une société globale qui lui dicteraient finalement, de son point de vue, des actions radicales mais nécessaires, voire inévitables.

Universalité du « hell joseon »

Ce temps suspendu pour chacune des scènes de meurtre est salutaire sur un point essentiel : il permet un espace, une distance réflexive, dans laquelle le spectateur peut s’engouffrer pour, comme son personnage, prendre la mesure de l’acte, de sa violence, de son fondement même. Le cinéma de Park a pu, notamment dans la trilogie de la vengeance (Sympathy for Mr Vengeance, Old Boy, Lady Vengeance) s’apparenter à une prise d’otage finalement assez brutale du spectateur. La dénonciation de l’infinie spirale de la violence (inévitable conséquence du principe même de la vengeance) enfermait les protagonistes, tout autant que le public, dans un enchaînement de violence doloriste et

paroxystique, qui n’était brisé que par le sens du grotesque du cinéaste, particulièrement bienvenu dans ces moments. Mais ici, tous les crimes ont leur point de flottement, un espace essentiel pour finalement faire exister cette violence dans un cadre plus large, plus personnel et plus inquiétant à la fois, pour prendre le temps de l’interroger dans sa nature même, dans sa nécessité absurde. Le protagoniste le ressent autant que nous et c’est ici que la dimension très subjective et sensorielle de la réalisation prend tout son sens : nous faire partager intimement ces instants où le père modèle devenu tueur réalise brièvement l’absurdité incongrue des événements, interrogeant sans tout à fait

le formaliser leur nécessité, leurs motifs mêmes. Et c’est aussi dans ces moments que l’universalité du récit apparait avec la plus grande clarté, jetant une certaine lumière sur les succès du cinéma coréen de la précédente décennie.

Tout comme Squid Game ou Parasite, Aucun autre choix est un film pensé par son créateur comme éminemment coréen (c’est bien pour cela qu’il eut un coup de foudre pour le livre dès la fin des années 1990) et qui agit néanmoins comme un miroir pertinent des angoisses planétaires des sociétés financièrement développées actuelles, qu’elles soient américaines, asiatiques ou européennes.

C’est le « Hell Joseon », ce concept sur l’enfer du capitalisme coréen, celui qui irrigue la film palmé et oscarisé de Bong ou la série à succès de Netflix, celui qui a fait que des œuvres et des récits typiques, pour ses auteurs, de leur société, ont résonné avec une force imprévue un peu partout, sur des spectateurs américains, français, allemands, reconnaissant leurs propres peurs et quotidien dans la violence déchainée et aliénante du capitalisme débridé coréen.

Aucun autre choix a été un important succès au box-office coréen, un succès complété par les excellentes recettes du dernier thriller de Yean Sang-ho, The Ugly. Ces deux éclaircies ne doivent pas cacher le fait que le cinéma coréen, en apparence si fêté à l’international, se porte assez mal. Son marché intérieur est stable mais son succès planétaire, celui qui lui a assuré une visibilité qu’aucun

cinéma asiatique n’a jamais connu, à l’exception de Hong Kong dans les années 1990, est en revanche franchement menacé. Exhuma, le succès local de 2024, a certes remporté Gérardmer mais son ambiance et ses thématiques fortement coréennes font que le long métrage, malgré son succès financier, n’a absolument eu l’impact planétaire d’un Dernier Train pour Busan. Aucun autre choix, en

plaçant le « hell Joseon » au cœur de son intrigue, peut potentiellement renouer avec cette façon qu’eut un moment ce cinéma d’agir comme le catalyseur des peurs du monde global contemporain.

Pierre-Simon Gutman

Eojjeolsuga-eobsda. Film coréen de Park Chan-wook (2025), avec Lee Byung-Hun, Ye-jin Son, Park Hee-Soon. 2h19.