Lauri-Matti Parppei est un·e cinéaste, scénariste, musicien·ne et artiste visuel·le finlandais·e. Pour son premier long métrage, iel puise dans son parcours personnel afin d’aborder la santé mentale autrement. Dans La lumière ne meurt jamais, la création devient un geste collectif, fragile et vital, une manière de reprendre goût à la vie et d’esquisser l’espoir d’un avenir différent.

Myriam Burloux : Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Comment êtes-vous venu au cinéma ?

Lauri-Matti Parppei : Je viens de la ville où se déroule le film. J’y ai grandi et j’étais quelqu’un de très solitaire. Je n’avais pas vraiment d’amis. J’ai commencé à faire de la musique seul, dans ma chambre, très maladroitement, en apprenant par moi-même : jouer une seule corde de guitare, par exemple, et réaliser qu’on pouvait déjà faire une chanson à partir d’une seule note.

La musique m’a permis de rencontrer un groupe de personnes de la même ville. Soudain, je n’étais plus seul. Tout le monde ne voulait pas forcément faire de la musique, mais nous partagions tous le désir de créer quelque chose qui nous appartienne. Nous avons monté plusieurs groupes, lancé un festival, puis même une maison de disques qui n’a jamais été rentable. Nos concerts rassemblaient souvent plus de musiciens sur scène que de spectateurs dans la salle. Mais cela n’avait aucune importance. Ce qui comptait, c’était que la musique et le fait de créer ensemble nous donnaient une place dans le monde : une communauté, une voix.

Nous faisions des petits boulots. J’ai travaillé dans le graphisme — ce qui peut sembler prestigieux, mais en réalité je concevais des bons de réduction pour des snacks de drive-in. Je faisais tout ce qu’il fallait pour gagner un peu d’argent, vivre, et continuer à faire de la musique. Un été, le père d’un ami de mon groupe m’a prêté une caméra vidéo. J’ai essayé de réaliser un clip, et j’ai alors compris que le cinéma rassemblait tout ce qui m’intéressait : l’image, la technique, une forme de poésie, la musique, le son.

Enfant, je rêvais déjà de devenir réalisateur, sans jamais prendre cette idée au sérieux. Par curiosité, j’ai postulé à une école de cinéma. Je n’avais jamais été accepté dans une école d’art auparavant, alors mon admission a été une véritable surprise. Peu après, j’ai intégré une école encore plus reconnue.

Au départ, je ne pensais pas devenir cinéaste professionnel. Je voulais simplement apprendre à faire des films pour mener des projets DIY avec mes amis. Puis, petit à petit, j’ai commencé à obtenir des aides et, avant même de m’en rendre compte, je suis devenu scénariste et réalisateur à plein temps. Ce film a nécessité sept années de développement et de financement. Il s’appuie largement sur des éléments de ma vie. Je suis venu au cinéma par une culture DIY très radicale. La transition vers l’industrie du film n’a pas été simple. Je n’y trouvais pas ma place au début — peut-être que ce n’est toujours pas complètement le cas — mais avec le temps, cela devient plus facile.

MB : Ce film est-il votre histoire ? Est-il autobiographique ?

LMP : Lorsque j’ai voulu réaliser mon premier long métrage, je développais un autre projet. Un ami m’a alors conseillé de partir d’un univers que je connaissais intimement. Très vite, il est devenu évident que je voulais réaliser un film autour de la santé mentale, de la recherche d’un nouvel espoir et de l’amitié.

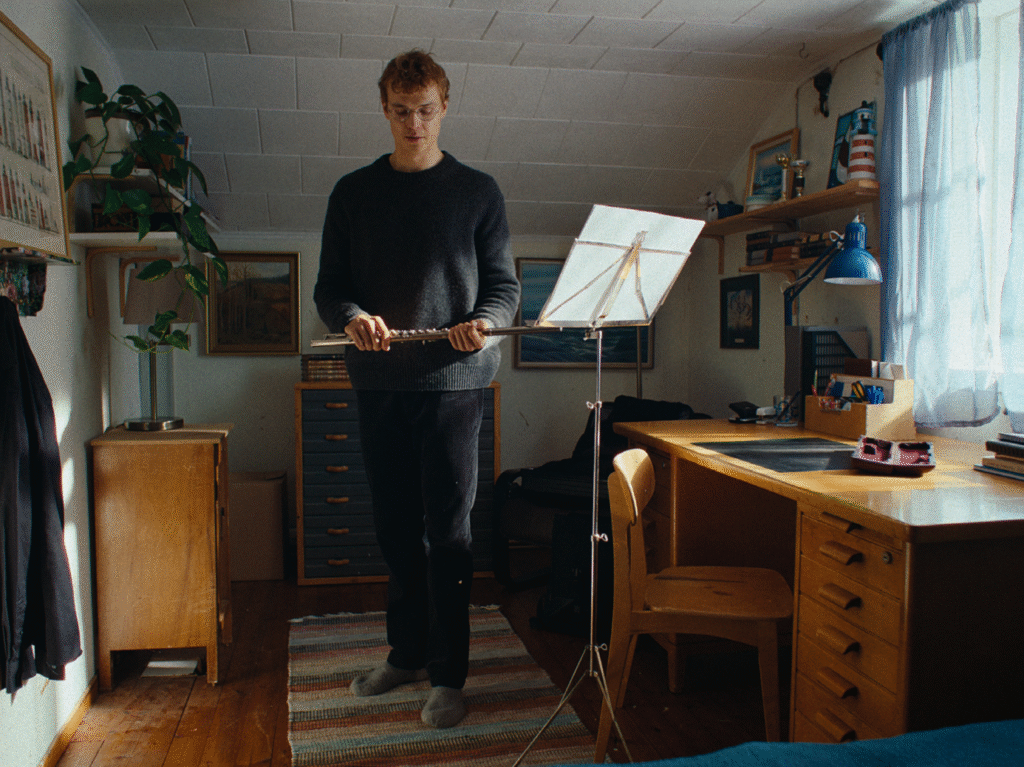

Ce n’est pas un film autobiographique au sens strict. Aucun personnage ne me correspond exactement. Je ne suis pas musicien classique, par exemple. Mais tout ce que l’on voit à l’écran est emprunté à ma vie ou à celle de mes amis. Le film est une sorte de collection de pensées, de sentiments et d’expériences.

Les deux personnages principaux incarnent deux moments distincts de mon parcours. Liris, c’est moi plus jeune : impatiente, indifférente aux règles et aux institutions, très solitaire, mais prête à s’accrocher à toute personne désireuse de créer avec moi. Dans une petite ville, lorsqu’on rencontre quelqu’un qui partage une vision un peu folle, on s’y accroche. Pauli, c’est moi plus tard, après être devenu plus cynique à l’école de cinéma, après avoir perdu une part de ma passion, être devenu plus prudent, cherchant à éviter les erreurs, m’éloignant du chaos qui nourrissait autrefois mon rapport à la création. Le film explore la tension entre ces deux états.

La question de la santé mentale est centrale, car beaucoup d’entre nous, au sein de cette scène underground, ont traversé des périodes extrêmement difficiles. Certaines personnes ne sont plus là aujourd’hui. Mais beaucoup ont survécu, et nous nous sommes littéralement sauvés les uns les autres. Cette dimension communautaire était essentielle pour moi, et je tenais à la transmettre. Aujourd’hui, la plupart d’entre nous sommes devenus des citoyens tout à fait ordinaires — à l’exception de moi, puisque je fais des films avec l’argent des contribuables.

MB : Pauli est flûtiste classique. Pourquoi avoir choisi la musique classique ?

LMP : Les hiérarchies, l’autorité, les institutions qui structurent le monde de la musique classique ressemblent beaucoup à ce que j’ai vécu dans l’industrie du cinéma. Je ne cherche absolument pas à dénigrer la musique classique : je l’aime profondément, et beaucoup de musiciens y trouvent un réel épanouissement. Mais on peut aussi s’y perdre, suivre une voie qui ne nous correspond plus. En échangeant avec des musiciens classiques, j’ai été frappé par la similarité de nos expériences professionnelles. À la fin du film, il y a d’ailleurs une forme de synthèse entre Pauli et Liris. En se faisant plus tonal, le dernier morceau opère un geste de réconciliation : il ne renonce pas à l’expérimentation, mais tente de trouver une forme de stabilité.

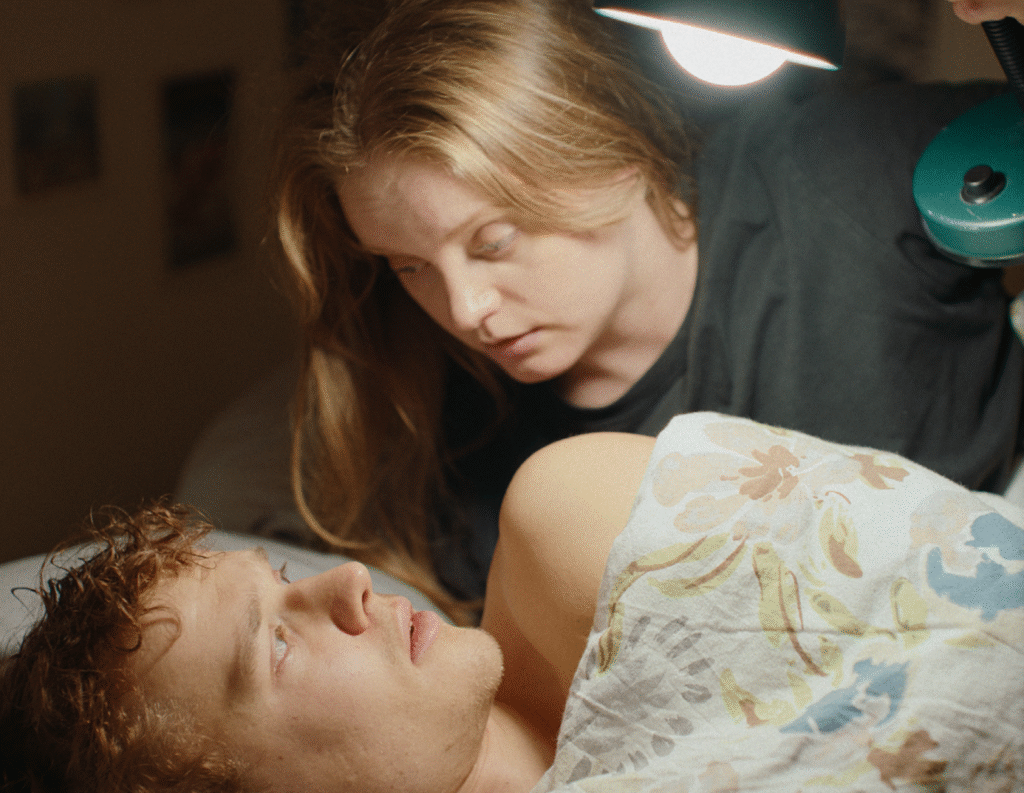

MB : Le film débute avec Pauli déjà en crise. Pourquoi ce choix ?

LMP : Je voulais éviter toute forme d’exploitation ou de romantisation de la dépression. Souvent, au cinéma, elle est montrée à travers des détails spectaculaires ou sensationnalistes. Or, il n’y a rien de romantique là-dedans. Pour moi, le plus difficile n’est pas la crise aiguë, mais cet état de stagnation où plus rien n’avance, où tout semble figé. C’est cette sensation-là que je voulais explorer, car c’est la plus dure à dépasser.

MB : La relation entre Liris et Pauli n’est jamais romantisée. Était-ce un choix important ?

LMP : Oui. Le cinéma montre souvent l’amour comme une solution miracle à la dépression. Je voulais m’en éloigner. Leur relation est profonde, émotionnelle, mais pas amoureuse. Ils se soutiennent sans que cela passe par le romantisme. Cette retenue me semblait plus juste, plus honnête.

MB : Pourquoi avoir enregistré la musique en direct ?

LMP : Ce choix s’est imposé parce que nous n’aurions de toute façon pas pu faire autrement. Les objets et les instruments que nous utilisions pour jouer et enregistrer étaient extrêmement fragiles : il suffisait de les effleurer pour qu’ils produisent un son.

Avant même les répétitions de jeu, nous avons commencé à faire de la musique ensemble — les acteurs et moi, avec le chef opérateur. Très vite, nous avons compris que nous n’avions pas envie de trop retravailler ces moments. Nous voulions conserver les performances telles qu’elles étaient, parce que la musique devenait une forme de communication entre les acteurs.

Ces instants étaient très précieux, très sensibles. Parfois, nous enregistrions des choses très simples, presque triviales — un mixeur, par exemple — mais il y avait toujours cette sensation que ce qui se passait-là ne se reproduirait jamais à l’identique. Nous avions beaucoup répété, bien sûr, mais il restait une grande place pour l’improvisation, et chaque prise était différente.

Lorsque nous avons filmé les premières répétitions musicales, la direction s’est imposée d’elle-même : renoncer à toute musique composée a posteriori, supprimer la musique de fond, pour laisser exister uniquement ces performances. Cela leur donnait plus d’espace, plus de sens. Nous sommes allés très loin dans cette logique. Même dans la scène où Pauli quitte la salle de concert et s’éloigne de ses anciens amis, la musique que l’on entend en arrière-plan est jouée en direct. Nous avons été très radicaux dans ces choix, presque ascétiques. Mais ces contraintes étaient précieuses, d’autant plus que nous disposions d’un budget limité et de peu de jours de tournage. Nous avons décidé d’aller au bout de cette idée, sans compromis.

Le dernier morceau a été un moment particulièrement chaotique. J’y ai accordé un piano sous la pluie — je n’avais jamais accordé de piano auparavant. Mais cela faisait partie de l’esprit DIY dans lequel j’ai grandi : cette conviction que, quel que soit le problème rencontré, on peut apprendre à faire, à réparer. C’est ainsi que, pendant le tournage de la dernière scène, j’ai appris à accorder un piano.

MB : Les acteurs étaient-ils musiciens ?

LMP : Oui et non. Samuel jouait du piano plus jeune, mais il est avant tout acteur. Anna, qui interprète Liris, est chanteuse et violoniste, et elle vient de la ville où le film a été tourné. Camila est performeuse et musicienne « noise ». Aucun n’est musicien classique professionnel, mais tous avaient une solide culture musicale.

MB : La musique conserve des hésitations, des fragilités. Était-ce intentionnel ?

LMP : Oui. J’aime le mot « imperfection ». La perfection m’ennuie, car elle manque souvent d’humanité. Dans la dernière scène, le piano est désaccordé, la flûte souffre du froid, tout est instable, mais l’ensemble fonctionne.

Techniquement, quelqu’un pourrait dire que c’est faux. Mais dans le contexte du film, c’est juste. Certains instruments se sont même cassés pendant les prises, et on peut l’entendre. C’était la meilleure prise, alors nous l’avons gardée.

MB : Comment s’est déroulé le casting ?

LMP : Samuel était déjà un acteur connu en Finlande, ce qui nous a permis d’avoir un point d’ancrage. Pour les autres rôles, le casting s’est fait de manière très intuitive. Anna a répondu des mois plus tard à un appel sur les réseaux sociaux : c’était son premier rôle dans un long métrage. Camila est arrivée par des connaissances communes. Beaucoup de seconds rôles sont interprétés par de véritables musiciens ou des habitants de la ville, souvent sous leur vrai nom. Nous ne regardions pas les CV : nous cherchions les bonnes personnes.

MB : Les acteurs ne se connaissaient pas auparavant.

LMP : Non, pas du tout. Lorsqu’ils se sont retrouvés ensemble pour la première fois, l’alchimie était évidente. Ils étaient différents de ce que j’avais imaginé sur le papier, mais ils ont incarné parfaitement les dynamiques et les idées du scénario. C’était un heureux hasard.

MB : Le film suggère que créer ensemble peut être une manière de tenir, de survivre. Était-ce votre intention ?

LMP : Absolument. Mon objectif initial était que les spectateurs sortent de la salle avec l’envie de monter un groupe. L’art m’a littéralement maintenu en vie.

Un jour, après une projection, un groupe de femmes âgées de plus de 80 ans est venu me voir. Elles m’ont dit qu’elles envisageaient de former un groupe avec des ustensiles de cuisine. C’est le plus beau retour que j’aie jamais reçu.

Pour moi, réaliser ce film était plus important que ma carrière. Même si je ne faisais plus jamais de film, je serais heureux d’avoir pu exprimer ces thèmes.