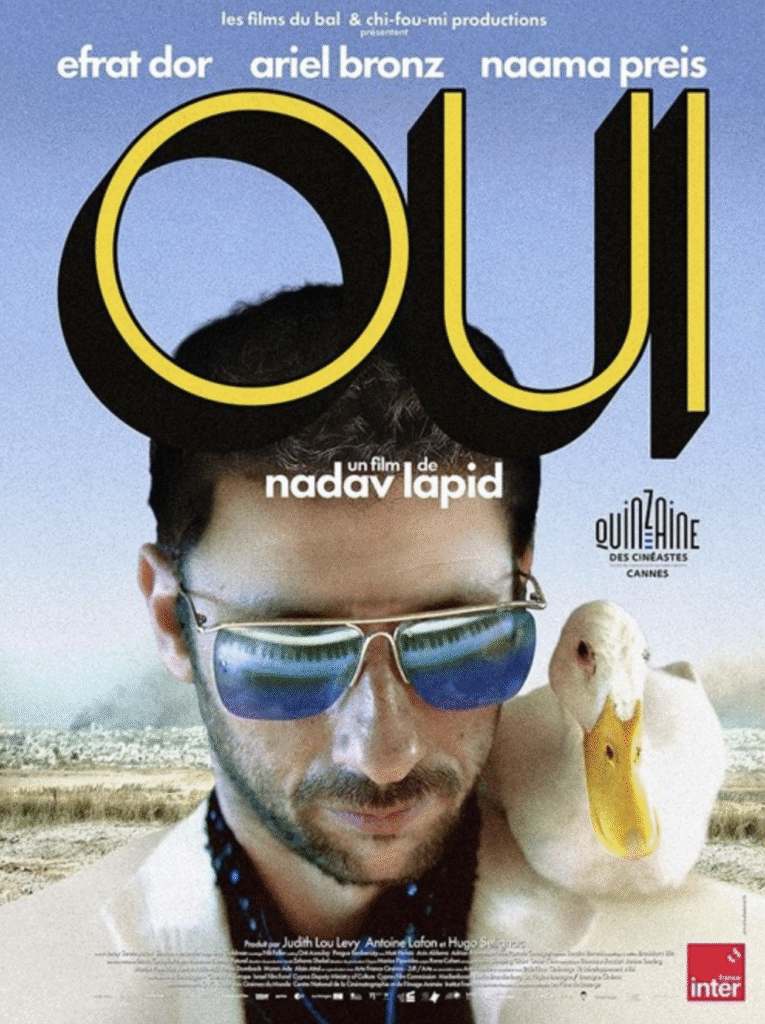

Entretien avec Nadav Lapid à propos de son film Oui

Cinéaste essentiel du paysage contemporain depuis quelques années déjà, Nadav Lapid apparaît, avec le recul, comme celui qui a chroniqué le tournant d’Israël vers son état actuel, livrant à chaque nouveau film un diagnostic toujours plus sombre sur l’état de son pays. Avec Oui, il signe une œuvre inconfortable, miroir grotesque du pays après le 7 octobre, la guerre de Gaza, et repose toujours incessamment la même question, celle de la place de l’art, de la poésie, dans un monde qui semble n’avoir plus d’usage pour eux.

Nadav Lapid : J’ai commencé il y a environ quatre ans, avec un scénario qui s’intitulait Oui. Il était divisé en trois parties. Ça commençait par une scène de fête au rythme très particulier, et on suivait un musicien qui devenait clown puis prostitué avec sa femme, Jasmine. L’histoire se terminait un peu comme le film actuel, elle contenait déjà plus ou moins les mêmes scènes. Le film traitait avant tout de la soumission : non pas forcément comme seule option, mais comme un choix existentiel face à un monde dominé par la stupidité, l’abrutissement, l’argent, la vulgarité. C’était aussi pensé comme une forme d’héritage transmis à son fils : choisir la soumission plutôt que vivre une existence de marginalité, de défaites et de déceptions. Et jusqu’où peut aller cette soumission ? Voilà la question. D’une certaine manière, Oui portait déjà sur cela. Et puis, il y a eu le 7 octobre, la guerre, les massacres. Il était évident qu’on ne pouvait pas filmer en Israël en fermant les yeux. J’ai donc modifié le scénario : tout cela est entré dedans. Mais le film n’est pas sur le 7 octobre. Ce n’est pas un film sur la guerre, mais sur la vie — et la guerre glisse à l’intérieur de cette vie. On retrouve des thèmes présents dans vos autres films, mais celui-ci rappelle surtout L’Institutrice. Dans votre œuvre, l’art occupe toujours une place centrale, et dans Oui comme dans L’Institutrice, il devient une sorte de

baromètre de la société, un indicateur de la place qu’on accorde à la culture…

N. L. : Oui, absolument. J’ai un baromètre un peu naïf : le niveau d’insonorisation des salles de cinéma. Quand je voyage avec mes films, je vois bien que dans certains pays, on ne peut même plus fermer correctement les portes des salles.

Pour moi, cela symbolise le rôle qu’on accorde à la culture. Dans Oui, il n’y a plus vraiment d’art vu comme résistance. On est après la défaite. Dans mes films précédents, il y avait encore des formes de résistance, même fausses, brutales, parfois absurdes. Ici, c’est comme si la poésie était morte en tant qu’alternative.

Le personnage ne compose pas, ne crée pas sa propre musique. La seule trace artistique est dans ses petits gestes gratuits : lancer une olive et l’attraper, tourner sur lui-même en entrant dans la cuisine. Ce sont des gestuelles, pas une création organisée.

Mais justement, est-ce que ces gestes gratuits ne sont pas déjà une forme d’art, précisément parce qu’ils n’ont pas d’autre but ?

N. L. : Peut-être… Ces gestes sont sa petite rébellion inconsciente. Ils ne suffisent pas à sauver le monde ni à créer une véritable opposition, mais ils préservent quelque chose : une part de son individualité, de son âme, qui n’est pas complètement rongée par le système.

Concernant la forme du film, on a l’impression qu’il y a une grande liberté, des ruptures de ton, des mélanges de genres. Mais aviez-vous fixé des limites, établi une sorte de cahier des charges à ne pas dépasser ?

N. L. : Non. Je n’ai jamais commencé avec un plan théorique rigide. J’accepte souvent ce qu’on dit de mes films, parce que moi-même je n’ai pas d’analyse très arrêtée. Je pense que ça donne une certaine liberté. Il est vrai que Oui mélange plusieurs genres : comédie romantique, film d’amour, film politique. Mais ce n’était pas une décision préméditée. C’était une manière de dire “oui” au monde.

Et comme le film s’appelle Oui, c’était presque nécessaire.

Parlons un peu du tournage. Le contexte en Israël était très particulier.

Comment cela s’est-il passé concrètement ? Et qu’avez-vous recherché dans le

casting des deux acteurs principaux ?

N. L. : Ça a été difficile. Beaucoup de techniciens ont refusé de travailler sur le film : certains par désaccord idéologique, d’autres par peur. Il a fallu recruter à l’étranger — par exemple, un chef maquilleur serbe. Même des acteurs ont décliné, parfois en me disant : “J’aimerais tellement jouer dans ton film, mais si seulement vous pouviez le tourner dans dix ans…”

Sur le tournage, il y avait la guerre en toile de fond : explosions, missiles… Ça crée une situation où il n’y a plus de distance possible entre le film et la réalité.

Le plateau devenait le pays entier. Quant aux acteurs, je cherchais quelqu’un qui ne soit pas simplement docile. Le personnage principal devait incarner la douleur de la soumission, pas une acceptation neutre. Et pour l’actrice, je voulais une présence presque “star”, belle, plastique, mais aussi sauvage, courageuse.

Ensemble, ils apportaient une dimension de sacrifice et de trahison de soi, qui enrichissait le film.

Le film a été présenté à Cannes, et l’accueil a été marqué par des débats très différents selon les lieux. Qu’est-ce qui a été le plus surprenant ?

N. L. : Justement cette diversité. Aucun débat ne ressemblait à un autre.

Parfois, je pensais qu’on parlerait politique, et on parlait mise en scène. Parfois l’inverse. Le film, parce qu’il est ample, suscite des réactions imprévisibles. Je trouve cela beau et dangereux à la fois, dangereux au sens où on ne peut pas prévoir.

Aujourd’hui, vous semblez être dans un moment un peu réflexif : un livre est paru

sur votre œuvre, vous êtes de plus en plus sollicité comme témoin, notamment depuis le 7 octobre. Quelle place occupez-vous en tant que cinéaste ?

N. L. : Ce que je sais, c’est ce que je ne veux pas : devenir une sorte de figure de l’“Israélien critique d’Israël”. Ce n’est pas une question de posture. Mais je crois que poser ma caméra en Israël, c’est déjà faire entrer le monde entier dans le cadre. Et j’espère que mes films peuvent préserver cette idée qui m’a fait aimer le cinéma : qu’il est la meilleure manière d’aller au bout d’une sensation, d’une expérience totale.

Vous aviez envisagé autrefois une version de Oui tournée aux États-Unis. Aujourd’hui, rêvez-vous de sortir de ce que vous nommiez le “labyrinthe israélien” ?

NL : Oui, je rêve d’en sortir. Je me rends compte à Paris à quel point, en tant qu’Israélien, nous sommes programmés à ne penser le monde qu’à travers Israël.

Même quand on pense à la mer, c’est à la plage de Haïfa. Il y a peu de différence, au fond, entre les grands patriotes et ceux qui rejettent le pays : dans les deux cas, Israël reste le centre. Moi, j’espère casser ce cadre. Quand je marche dans une rue ici, je voudrais que ce soit la rue elle-même qui me parle, et pas le souvenir de Tel Aviv.

Propos recueillis par Pierre-Simon Gutman